テニス肘が治りにくい理由

【西洋医学的な視点】

【西洋医学的な視点】

テニス肘は、前腕の伸筋群の使いすぎ(オーバーユース)によって腱に細い損傷が起こることが主な原因です。

良くなりにくい主な理由:

- 腱組織は血流が少ないため、自然治癒力が弱い

- 痛みがあっても使い続けてしまうことで炎症が慢性化する

- 使い方の癖(フォーム)や筋力バランスの偏りが根本的に改善されない

【東洋医学的な視点】

東洋医学では、テニス肘は「気血の滞り(瘀血・経絡不通)」として捉えられます。体の流れが進むことで、局所に痛みや違和感が現れるという考え方です。

良くなりにくい主な理由:

- 気血の流れが長期にわたって滞っている

- 冷えや疲労、ストレスが体全体の調和を崩している

- 肘のみ目が向きやすく、全身のバランス調整がされていない

■西洋医学と東洋医学のメリット・治療

西洋医学

・画像で構造的な問題を認識可能

・炎症の抑制(注射や投薬)が即座にできる(症状を薬の作用で抑えやすい)

・リハビリが一般的で個別に分かれていないためあなたに合うかわからない

・「使いすぎ」に対するアプローチが中心(対症療法)で、全身バランスの視点が欠如・慢性化すると手術以外に手立ちが少ない

東洋医学

・全身の巡りを整える、自然治癒力を高める

・未病(悪化する前の状態)にも対応可能(根本治療・予防医療)

・鍼灸・漢方・指圧など選択肢が多い(自己治癒力を引き出す)

・病院では原因不明と言われたり、注射や手術などで手を尽くした症状に対しても改善が見込める

■手術を回避するための考え方:

テニス肘の多くは保存療法(非手術)で十分に改善可能です。

日常生活が送れないほどのひどい痛みでないのならば、

日常生活が送れないほどのひどい痛みでないのならば、

薬や手術に頼らず根本治療を進められた方が、副作用や癒着のリスクなく、再発の可能性も下げることができる当院の「整体」を受けられた方が良いといえるのではないでしょうか。

特に下記のポイントを止めると、手術を回避できる可能性が高くなります。

保存療法のポイント:

- フォーム改善と筋バランスの調整

→リハビリやトレーニング指導で「正しく使う」意識づけ - 使いすぎの見直しと回復の時間確保

→負荷を減らすつつ、回復力を引き出す休息 - マッサージ・ストレッチ・関節調整・運動指導などで循環促進やカラダの細分化

→ 組織修復を変える環境づくり - 再発予防の筋力アップ・セルフケア指導

■運動をやめたくない方へのメッセージ:

テニス肘に悩む方の多くが「このまま好きな運動ができなくなるのでは」と不安を抱えています。

しかし、ご自身がどういう状態になっておられるのかを把握されることで、運動を続けながら改善することは十分に可能です。

①患部がどうなっているのか?原因を特定

②動作がどうなっているのか?悪習慣を特定

これがわかれば改善策が見えたも同然!

【希望を承るメッセージ】

テニス肘は、「使い方(理想的な動作)」と「回復力」のバランスを取り戻すことで、手術を回避しながら運動を楽しみ続けられます。

西洋医学の科学的な視点と、東洋医学の全身を調える力を試すことで、より早く、より根本的な回復を目指すことができます。

あなたの「動きたい・楽しみたい」という気持ちは、身体にとってのエネルギー源です。

焦らず、正しく向き合えば、また思いきりラケットを振れる日がやって来ます。

■セルフケアの実践例(痛みが強くない方向け)

①【肩のストレッチ】

目的:上肢の緊張緩和と血流促進

- 壁を正面に立ち壁に手をつき脇の下の筋肉を伸ばす

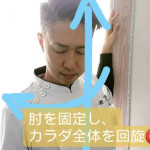

- 肩と肘を90度にし、壁に固定して身体を回旋させ胸の筋肉を伸ばす

- 30~60秒キープ×2〜3回

- 脇の下ストレッチ

- 胸の前ストレッチ

※痛みが強く出る場合は無理をせず調整

②【アイシング or 温熱の使い分け】

- 急性期(運動後のズキズキ痛むとき)→アイシング(15分)

- 慢性期(ずっと重いだるい・朝こわばるなど)→温めて血流改善

→サポーターやホットパックの活用も◎

③【セルフマッサージ】

ポイント:上腕骨外側上顆から前腕外側外側の筋群(特に長橈側手根伸筋)

:大胸筋(胸の前の筋肉)

- 指やテニスボールで円を描くように、筋肉を優しくほぐす(1日5分程度)

- セルフマッサージ

- ボールマッサージ

※強すぎると逆効果になることもありますのでご注意ください

■リハビリ・運動指導のポイント

①【負荷をかけずに使う → 徐々に負荷をかけていく】

- 「痛みのない範囲」で動く=不使用による筋力低下を防ぐ

- いきなりラケットなどはNG。ゴムバンドや自重トレーニングで段階的に復帰。

②【手首・肘だけでなく、肩や体幹も見る】

肘に負担が集中している原因は「他の部位がサボっている」ことも多いです。

- 肩甲骨の安定性(例:四つ這い動作、肩甲骨エクササイズ)

- 前腕の回外・回内運動(例:フレクションバー)

- 体幹の連動(自重を利用したエクササイズ)

③【動作の見直し指導】

- テニスやバドミントンならサーブやバックハンドのフォーム

- 野球ならリリース時の腕の振り

- 日常生活でもパソコン・スマホ操作の高さや腕の位置

→負担のかかり方を解決し、身体の使い方を修正できると再発防止に大きく貢献します。

■ 運動継続の工夫

- 「できる運動」を探してみる(水泳、ヨガ、ウォーキングなど)

- テニスを完全にやめる(休む)のではなく「腕を使わない練習」も「技術の見直し」も価値のある時間

- 痛みがゼロになるまで待たないで、日常生活に問題のない範囲で軽くても動くことが回復に役立つ

■指導者・施術者として伝えたいこと

「痛みがあるから運動をやめる」ではなく、

「どうすれば運動を続けられるか」を一緒に考えるのが本当のケアです。

テニス肘は、身体からのちょっと、その運動習慣を『見直してほしい』というサイン。

チャンスのチャンスを使って、自分の動きをより快適に回復し、より美しく整えていきましょう。

そしてまた、心から楽しめるプレーを一緒に目指しましょう。